7 神経科学で活躍するサル

ここまで、ヒト上科の系統をのぞく霊長目の仲間たちを、 順を追って紹介してきた。 本節では、これらのサルたちが神経科学においてどのように活躍しているかを解説したい。

7.1 大脳構造の系統学的違い

認知神経科学 cognitive neuroscienceは、 生物の行なうさまざまな認知機能が、 どのような神経科学的基盤によって達成されているのかを探求する学問である。 「認知機能」というのは聞きなれない単語かもしれないが、 ここではものを見聞きしたり、しゃべったり、考えて判断したりという、 いわゆる心理機能一般のことと考えて差し支えない。 歴史的にいうと、 心のはたらきをブラックボックスとみなして放置する行動主義心理学に対するアンチテーゼとして、 心理機能を一種の情報処理過程とみなし、 その計算処理のシステムを明らかする試みという立場をとるのが認知科学である。 とはいえそういった背景事情はさておいて、 いま現在、神経科学において「認知機能」といったら、 それは「心理機能」と同義であることがほとんだ。 つまり認知神経科学とは、 あたまのなかの神経細胞がどのように活動することで、 われわれが日常行なう多様な心理過程が可能になっているのかを調べる学問といえる。

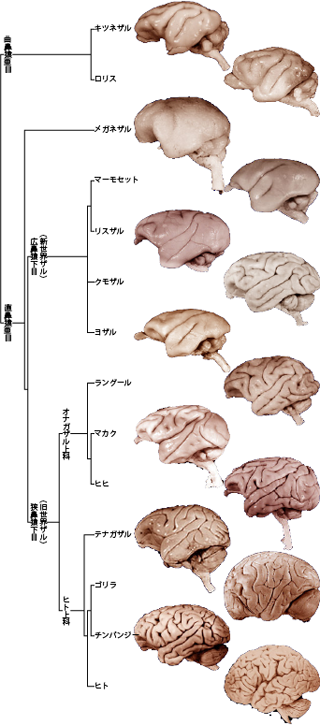

ではここまでみてきたサルの仲間たちは、 そもそもどのような脳をもっているのだろうか。 Figure 35は、簡略化した霊長類の系統樹において、 それぞれの系統に属する代表的な種の大脳構造を表わしたものである。

各系統に属する種の大脳皮質標本(左側面観) [Comparative Mammalian Brain Collectionsより転載(教育・研究目的での使用許可 by the University of Wisconsin, Michigan State University, and the National Museum of Health and Medicine)]

最下段にあるのがサイエンス番組などでも目にする機会のおおい、 われわれヒトの脳である。 ヒトの脳は溝 sulcusや裂 fissure と呼ばれるしわによって、ひだ状にうねった独特の形状をとる。 しかし霊長類の系統を遡っていくと、 ヒトから離れるにつれて、 脳の構造はより単純になっていく傾向があることがわかる。 たとえば曲鼻猿類であるキツネザルやロリスの脳には数えられる程度しか脳溝がない。 メガネザルにいたっては脳表面はほぼフラットだ。

このような大脳構造の違いは、 しばしばそれらの種間での知能レベルの違いと関連付けて論じられる。 というのも大脳において、情報処理を担う神経細胞は脳の表面 (皮質 cortex)に存在する。 そして脳にみられる奇妙なひだ状の形態は、 神経細胞が居るための皮質面積をひろくする工夫とみなすことができる。 脳全体を大きくせずとも、表面を内部に入り組ませるようにしわをつくれば、 おなじ容積のなかによりたくさんの皮質表面をつくり、 よりおおくの神経細胞をおくことができるわけだ。 むかしは頭が悪いことを(よくない表現ではあるが)「脳みそピーマン」などといったものだが、 これは「脳がピーマンのようにツルツルで溝がない」という比喩から転じて 「神経細胞が少ない=頭が悪い」ことを揶揄した俗語である。

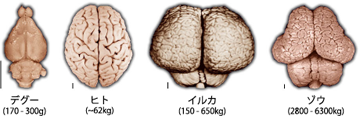

このような前置きのもと霊長類の脳構造を見比べると、 進化のなかでヒトに近づくほど脳溝の構造も複雑となり、 あたかも「ヒトにおける高い知性の発達」を示唆しているかのようにみえる。 しかしこれには、単純な落とし穴が存在する。 じつは脳の構造というのは、脳自体やそれを有する動物種の大きさが大きくなるほど、 複雑になる傾向がある。 これは生物が大型化するにしたがい、 体重の増加に対する皮質面積の増加が不足していくためだ。 たとえば生物のサイズがn倍になると、 体重は単純計算でn3倍になり、 体を維持するための各器官のサイズもn3倍になる。 しかし体を制御する大脳皮質の機能は皮質の表面積に依存するため、 n2のオーダーでしか増加しない。 そのため体重や脳重量が増加すると、相対的に皮質面積が不足し、 それを補うために脳溝が増えて大脳の外見はより複雑になる。 そして霊長類の系統では、ヒトに近い類人猿は大型なものがおおく、 逆にヒトと進化的に離れた曲鼻猿類などには小型のものがおおい。 そのため、あたかもヒトに至る進化の過程で脳が複雑化してきたようにみえてしまうのだ。 実際、さきほどとおなじ脳の写真を相対的な縮尺を保って並べてみると、 大脳構造の複雑さは、その脳自体の大小に強く依存していることがわかる(Figure 36)。

皮質の構造上の複雑さは、 単に脳全体の大きさと強く相関している。 [Comparative Mammalian Brain Collectionsより転載(教育・研究目的での使用許可 by the University of Wisconsin, Michigan State University, and the National Museum of Health and Medicine)]

すなわち、脳の外見上の複雑さというのは、 必ずしもそれをもつ種が発揮する知性の高さとは関係しない。 このことは、例えばリスザルとクモザルのように、 近しい系統に属する近縁の種同士であっても、 体の大きさが違うと脳構造の複雑さもまったく異なることからもみてとれる。 また霊長類という系統の外にまで視野を広げれば、 体重と脳溝の多さとの関係はさらに明確になる(Figure 37)。

道具使用を学習することで知られる齧歯類のデグーでも、 体が小さければ脳構造は単純だ。 逆に体重が大きければ、ヒトよりもはるかに密な脳溝がみられる。 (各標本脇の縦棒は1cm) [Comparative Mammalian Brain Collectionsより転載(教育・研究目的での使用許可 by the University of Wisconsin, Michigan State University, and the National Museum of Health and Medicine)]

ヒトよりもからだの大きな種では、 それに比例して脳溝の走行も複雑化している。 「動物の頂点たる人間において脳がもっとも発達している」という人間中心な考え方は、 こうして脆くも崩れ去ることになる。

7.2 実験動物としての適性

霊長類のどの種が神経科学研究に向いているかを考えるうえで、 ひとつ前提となる事柄がある。 それは、種の保全やその種自体の行動・生態的特徴を理解するための研究をのぞけば、 絶滅危惧種に指定された希少な種は学術研究に用いることができないという点だ。 こうした観点から、 たとえばその系統すべてがマダガスカルの固有種であり、 しかもおおくの種で自然生息個体が絶滅に瀕しているキツネザル類などは、 神経科学における研究対象にはほとんどなりえないといえる。 またアマゾンの奥深くに住むサキやウアカリなどの新世界ザルの種も、 やはりその希少性から神経科学の研究に登場することはほぼない。

こうした種が保全学的観点から実験動物に向かない一方で、 ヒトとごく近縁な類人猿の種についても、 やはり神経科学の研究対象とされることは少ない。 もちろんこれは、先と同様の種の保存の観点から、 自然生息数の少ない類人猿が向かないという部分もある。 しかし類人猿が研究対象とされない最大の理由は、 本稿の前半でも触れたとおり、 ヒトとの近縁性に基づく倫理的な問題である。 すなわち類人猿はヒトに近縁過ぎるため、 もはや実験「動物」たりえないのだ。 個人的には「ヒトであるかヒトではないか」という線引きならいざ知らず、 「ヒトにこんなに近いから」という理由のもと、 あるライン以上の近縁種にのみ倫理上の議論を持ち出すのは、 泥沼にみえる。 ショウジョウバエだって植物よりはヒトに似ている。 大腸菌だって古細菌と比べれば十分ヒトに近縁ではないか。 しかしどういうわけだか知らないが、 類人猿はヒトでない動物種のなかで特別な優遇を受けている系統なのだ。 そのためチンパンジーはもちろんのこと、 ゴリラ・オランウータン・テナガザルなどについても、 神経科学の文献に登場することなどはほぼない。

7.3 マカカ属と神経科学

こうして種々の理由から、 神経科学者が研究の対象とできる霊長類は、 類人猿をのぞく直鼻猿類、 すなわち新世界ザルと(狭義の)旧世界ザルにおのずと限られてくる。 この限られた選択肢のなかで、 おそらくは実験動物としての適性の高さにより、 神経科学においてはマカカ属の種がながらく研究されてきた。 マカカ属はユーラシア南部の各地にひろく分布し、 絶滅に瀕した種は少ない。 それどころか、畑や農園の作物を荒らす彼らは、 生息地域となるおおくの国々で「害獣」とみなされる存在ですらある。 害獣とみなされるということは、 それだけ人間と接触する機会があるくらいには個体数がおおいということだ。 その一方でマカクは、近縁のヒヒ属の種と比べれば比較的小型で、 大きなものでも10kg超程度だ。 あまり大きな動物では研究のための飼育がそもそも難しくなってしまうが、 ニホンザル程度の大きさであれば辛うじて飼育管理もできる。

マカカ属のサルといえば、 われわれ日本人にとっては当然ニホンザルだ。 ニホンザルこそが、 1970年代からいまに至る日本の認知神経科学の発展を支えてきた主役である1717 もちろん、日本の山にニホンザルがたくさんいるからといって、 神経科学者が野山にわけいり、 野生のサルを手当たり次第に密猟して酷使するなどということはありえない。 日本における実験動物として霊長類の扱いについては、別項にて後述する。 。 一方で欧米においては、 おそらくはひろい生息分布に基づく汎用性から、 ながくアカゲザルが研究対象とされてきた。 旧世界ザルであるアカゲザルは当然もともとはアメリカ大陸には住んでいないから、 米国などに存在する個体は研究のために繁殖・移入されたものだ。 またこれら2種より気性が荒いため扱いが難しいが、 おなじくマカカ属に属するカニクイザルも選択肢となる。 ニホンザル・アカゲザルは一年のうち限られた期間にしか繁殖しないが、 カニクイザルの繁殖にはこうした季節性がないため、 発生学的研究などでは好まれるようだ。

認知神経科学では、こうしたサルたちにさまざまな課題 task を遂行させ、その間の脳内の神経細胞のはたらきかたを調べる。 課題とはルールの決まった簡単なゲームのようなもので、 音が鳴ったらレバーを引くとか、 みせられた物体をしばらく覚えておいてあとで答えるなどの行動を指す。 たとえば音の高さの判断に関わる神経基盤を調べたければ、 音高の聞き分けが必要となるような課題を作成する。 そしてその課題をサルが遂行しているあいだに、 脳内の神経細胞がどのように活動しているかを調べるわけだ。 こうした方法論は1960年代に考案されたものだが、 細かな手法上の洗練こそあれ、 基本的な手続きはいま現在でもほとんど変わらずに用いられている。 ときおりニュースなどで、「脳のなかでこれこれの役割を担う神経細胞がみつかった」 といったプレスリリースが紹介されているが、 あれはこうした方法によって研究されているのだ。

では、こうした認知神経科学的研究の対象として、 マカカ属のサルはどのような特徴をもっているだろうか。 まず第一に、マカクはあたまがよい。 昔話でサルが出てきたらたいていはずる賢いキャラクターだろうと思うが、 その印象を裏切らず、 マカカ属のサルは多種多様な課題を覚え、 高い精度で遂行することができる。 また彼らは手をつかった操作が巧みである。 そのため対象物に手をのばす・にぎる・つまむ・引く・押す・まわすなどといった、 手をつかったさまざまな精密操作の神経基盤を調べることができる。 手をつかって反応できるということは、 動物に課題を行なわせる際、 からだ全体を動かさせる必要がないということでもある。 これは仕切りでつくった迷路内を探索させたり、 ケージ内を走り回って反応させる課題が主となるマウスやラットより優れた点だ。 というのも、研究対象たる認知機能そのもの以外の行動が課題に含まれると、 そうした運動の実行に関わる神経活動までもが脳内に生じてしまう。 実験中に余計な動きをさせずに済むならば、 遂行中の認知機能に直接関わる神経活動だけを観察しやすい。 加えて、色覚を担う錐体細胞を失ったり独自の色覚を進化させている新世界ザルと違い、 旧世界ザルであるマカカ属のサルはヒトと相同な色覚能力をもつ。 そのためマカクは、色の知覚や判断に関わる認知神経科学的な研究にも適している。

7.4 マーモセットと神経科学

このように認知神経科学においては、 ながくマカカ属のサルが研究者たちのパートナーだった。 しかし近年、 新世界ザルの一種であるマーモセットを研究対象とする大きな流れが起こりつつある。 マーモセットはマカクと比較すると非常に小型の種であり、 もっとも一般的なコモンマーモセットで体重は400g程度だ。 そのためニホンザルを飼育するのと比べれば、 マーモセットは省スペースで飼育でき、 実験者にとっては扱いも簡単である。 また繁殖能力が高いうえに成長も早く、 繁殖・成熟までに何年もかかるマカク類より実験動物として適している。

しかしマーモセットの最大の利点は、遺伝学的な手法が使えるという点である。 コモンマーモセットはすでに全ゲノム配列の解析が完了している。 cDNAライブラリや各種モノクローナル抗体も急速に整備が進み、 免疫染色や組織学などのさまざまな手法上のメリットがある。 また近年ではES細胞技術によるトランスジェニックマーモセットが樹立された。 これにより、さまざまな遺伝子疾患におけるヒトに近縁なモデル生物として、 マーモセットは非常に大きな期待を受けている。 こうした事情は神経科学においても同様で、 ハンチントン病のような遺伝子疾患やパーキンソン病などの神経変性疾患について、 遺伝子ノックアウトマーモセットによる研究が進んでいる。

認知神経科学の領域においては、 トランスジェニック技術によりさまざまな遺伝子を発現させられる点が、 近年発展している光遺伝学やニ光子イメージングなどの手法と非常に相性がよい。 光遺伝学 optogeneticsは、 光感受性膜タンパクをもつ細胞にレーザーをあてて強制的に活動させることで、 その細胞の機能を調べる手法である。 チャネルロドプシンなどの光感受性タンパクをトランスジェニック技術で導入すれば、 課題遂行中の動物において、 さまざまな神経細胞の機能を調べることができる。 また二光子イメージング two-photon imagingは、 細胞の活動に対応して蛍光を発する蛍光タンパクを用いて、 神経活動を記録する手法である。 遺伝学的手法を用いて特定の細胞種にのみ蛍光タンパクを発現させておけば、 神経細胞の種類を特定したうえで、 それらが課題遂行中にどのような活動をするかを調べられる。 こうした新しい手法の利用は、 マーモセットにおける遺伝学的手法の整備のおかげで可能となったわけだ。 現在、一部の遺伝学的手法については、 マカカ属のサルにおける利用も実現化しつつある。 しかしやはりさまざまな遺伝学的ライブラリやトランスジェニック技術の存在は、 コモンマーモセットにおける大きな強みといえる。

7.5 日本における認知神経科学研究

最後に、日本の認知神経科学研究と実験動物としてのサルの現在について触れておきたい。

北海道や離島地域をのぞけば、 日本においてニホンザルはとても身近な存在だ。 ニホンザルは比較的人里に近い山林にも住んでいるし、 ときには市街地にまで下りてきて交通機関を乱したりもする。 動物園のニホンザルとは触れ合うことはできないが、 日光に住む野生のサルのように、 人間の間近にまで平気でやってくるものもいる。 ときにはそうしたサルたちが、店先の食べ物を荒らしたり、 観光客に怪我をさせたりしてしまうこともある。

このようにニホンザルはわれわれ日本人にとって非常に身近な存在であり、 それゆえ霊長類を対象とした認知神経科学研究でも、 日本においてはニホンザルが活躍してきた。 とはいえ神経科学者が野山のニホンザルを生け捕りにしてきて、 実験のためにつかうなどということはない。 そういう時代もかつてはあったらしいというまことしやかな伝説は聞くものの、 現在ではどのような種であろうと、実験動物倫理や動物福祉の観点から、 研究に使用する実験動物の出自は厳格に管理されている。 日本においてこうした役割は、 ナショナルバイオリソースプロジェクト(NBR)によって担われている。 NBRプロジェクトは、生命科学研究用の生物リソースを収集・管理し、 日本の研究者へと安定的に供給するための国の補助事業である。 ショウジョウバエやマウス・ラット、酵母、大腸菌、シロイヌナズナなどといった代表的な実験生物は、 NBR配下に、それぞれ専門の研究者を筆頭とする管理代表機関が定められている。 そして各生物種は、それぞれの代表機関において安定的に繁殖管理され、 それを必要とする国内の生命科学研究者へと供給される。

われらがニホンザルも、このNBRプロジェクト内のプログラムとして、 生理学研究所と霊長類研究所によって繁殖提供事業が実施されている。 現在、日本国内に存在する神経科学研究のためのニホンザル個体は、 おおくがこのNBRからの提供を受けたものだとおもわれる。 よって神経科学者が、研究のために野生のニホンザルを脅かすということはない。 また国の事業として管理され供給されるこうした動物たちは、 当然ながら「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」や 「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」に基づいて飼育される。 だから、研究のことしか考えていない研究者が、 大量のサルたちを使い散らかして苦しめるということはありえない。

そもそもサルを飼育し、実験のために訓練するということは、 非常に労力のかかることだ。 研究者のほうだって、わざわざ苦労してニホンザルを飼育するより、 小さくてハンドリングが容易なマウスやラットで済むなら、 そのほうがよっぽど楽なはずだ。 それでもなおニホンザルでなければ研究できないことがあるからこそ、 神経科学者はわざわざサルを研究対象とするのである。 しかも認知神経科学においては、単に動物がいれば良いというわけではない。 動物が健康でちゃんと課題をこなしてくれなければ、 その間のあたまのはたらきを調べることはできないからだ。 粗雑にこき使ってヘロヘロになった動物の脳を調べても、 その正しい機能を知ることはできないのだ。 すなわち認知神経科学研究における実験動物は、 課される認知課題をモチベーションをもって遂行し、 また十分な量の課題をこなすだけの健康を維持していなければならない。 そのために神経科学者は、 動物たちの健康管理や苦痛の軽減、飼育環境の向上について、 多大な労力をかけることになる。 そうまでして手塩にかけたパートナーであるサルたちを、 研究者が無闇に苦しめることなどありえないだろう。

もうひとつ、ニホンザルの飼育に関連して、 特定動物の管理方法についても触れておこう。 特定動物というのは、人の身体や財産に危害を加える可能性のある動物、 いわゆる「危険な動物」のことだ。 ニホンザルは動物愛護法において、特定動物に指定されている(Table 1)。

| オマキザル科 | ホエザル属全種 クモザル属全種 |

| ウーリークモザル属全種 ウーリーモンキー属全種 | |

| オナガザル科 | マカカ属全種(タイワンザル・カニクイザル・アカゲザルをのぞく) |

| マンガベイ属全種 ヒヒ属全種 マンドリル属全種 | |

| ゲラダヒヒ属全種 オナガザル属全種 パタスモンキー属全種 | |

| コロブス属全種 プロコロブス属全種 ドゥクモンキー属全種 | |

| コバナテングザル属全種 テングザル属全種 リーフモンキー属全種 | |

| テナガザル科 | 全種 |

| ヒト科 | オランウータン属全種 チンパンジー属全種 ゴリラ属全種 |

中型以上の霊長類はほぼすべてが特定動物に指定されている。 タイワンザル・カニクイザル・アカゲザルは特定外来生物として別に飼育規制が存在するため、 特定動物からはのぞかれる。

実際、野生のニホンザルというのは相当に危険だし、 さまざまな農業における食害をもたらすのも事実だ。 そのためこうした特定動物に指定された動物は、 定められた厳重な飼育施設を用意したうえで、 都道府県知事や政令指定都市の長の許可を受けなければ飼育ができない。 逆にいえば、 研究目的で飼育されているニホンザルはすべてこの基準を満たしたうえで管理されている。 研究者は自分が扱う個体について、 十分以上の責任と自覚をもって接しているはずだし、 そうでなければならない。

@kanri_ninjin

@kanri_ninjin

イクナイ! 581

イクナイ! 581