2 脊髄

前節では、 解剖学の初歩の導入と、 神経系の構造を学ぶうえで必須となる神経解剖学用語の概説を行なった。 本節では、 中枢神経系の一翼を担う脊髄と、 脊髄へと出入りする末梢神経系である脊髄神経の解剖学的特徴について学習する。

2.1 脊髄の支持構造

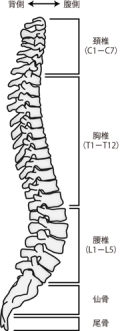

脊椎動物であるヒトは、 その名の通り脊椎 spineを持っている(Figure 7)。 脊椎とは、いわゆる背骨のことだ。 より厳密な表現を取るならば、 脊椎は多数の椎骨 vertebra (脊椎骨)の連なりによって構成された骨格構造であり、 体軸方向に長く連なったその形状から 脊柱 vertebral columnとも呼ばれる。 そしてその内部に、骨に守られるかたちで納められた神経組織が 脊髄 spinal cordである。

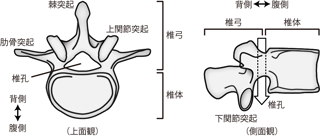

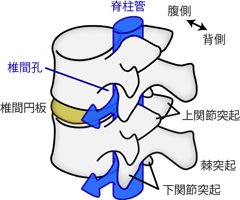

個々の椎骨はFigure 8のような独特の形状をもっている。 椎骨前部の芯の詰まった楕円柱状の部分は椎体 vertebral bodyといい、 椎間板 intervertebral disk(椎間円板) を挟んでこの部分で隣接する上下の椎骨と連結する。 (ちょっと余談。 椎間板は英語ではdiskの名がつくが、 日本語の場合、 椎間板・椎間円板いずれにしても「盤」ではなく「板」の漢字を用いるほうが一般的である。 余談終わり。) 椎体から後方に伸び出したアーチ状の部分を 椎弓 vertebral archといい、 椎弓に囲まれたドーナツの穴にあたる部分は 椎孔 vertebral foramenという。 椎骨を椎体の部分で上下に重ねていくと、 椎孔も上下に並ぶため、 アーチの連なりによってつくられたトンネル状の細長い空間ができる。 これを脊柱管 vertebral canalという。 この脊柱管のなかに保護されるかたちで、 脊髄がおさめられているわけだ。 ただし椎弓部の厚みは椎体部よりも細いから、 いくら上下に連続しても完全に閉じたトンネルにはならず、 脊柱管にはたくさんのすき間が生じることになる。 椎弓の根元部分で上下の椎骨のあいだにできた脊柱管側面のすき間を 椎間孔 intervertebral foramenという。 脊髄と末梢器官をつなぐ脊髄神経は、 この椎間孔を通って脊柱管内へと出入りしている(Figure 9)。 ちなみに椎孔と椎間孔は字面上似ているが、 椎孔が椎骨の中心にあいた脊髄が通る穴であるのに対し、 椎間孔は椎骨同士のあいだにできた脊髄神経が通る穴である。 両者はまったく異なる解剖構造を指す用語なので注意してほしい。

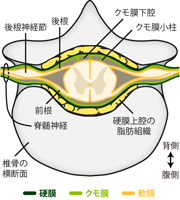

脊柱管の内壁と脊髄とのあいだには、 さらに脊髄髄膜 spinal meninxという3枚の膜構造があり、 脊髄を保護している。 髄膜は神経系を包む膜構造の総称であり、 その脊髄部分なので脊髄髄膜となる。 脊髄髄膜は外から順に 硬膜 dura mater・ クモ膜 arachnoid(arachnoid mater)・ 軟膜 pia materで構成されている(Figure 10)。

硬膜は3枚の髄膜のうちもっとも外にあり、 その外部には骨が接している ただし脊髄において、 硬膜は骨と直接癒合しているわけではなく、 脊柱管の骨壁と硬膜の間にはすき間がある。 これを硬膜上腔 epidural space (硬膜外腔 extradural space)という。 硬膜上腔には結合繊維や脂肪組織がつまっている。 この「詰め物」がしてあるおかげで、 脊髄は脊柱管内でガタつくことなく、 水平方向に対して安定な位置を保つことができる。 また硬膜は頭蓋底(頭蓋骨と脊椎との付け根部分)や仙骨(骨盤部分の脊椎) などの決まった部位で局所的に骨と癒着しており、 これにより脊髄が弦のように上下に張られ、 長軸方向の安定が得られる。

硬膜の内層には、クモ膜がある。 硬膜とクモ膜のあいだには、おおきなすき間は存在せず、 両者は直に接した状態にある。 一方でクモ膜とその内層の軟膜との間には、 クモ膜下腔 subarachnoid spaceと呼ばれる空間が存在する (Figure 10)。 クモ膜下腔は脳脊髄液 cerebrospinal fluid という液体で満たされている。 脳脊髄液は衝撃を吸収するだけでなく、 ガス・栄養素・老廃物などを溶かして代謝する生理学的機能も担っている。 脳脊髄液の代謝については後述する。

クモ膜のさらに下の軟膜は、3枚の髄膜の一番内層にあたり、 神経組織と直に接している。 クモ膜下腔をはさんで神経組織から少し「浮いた」状態にあるクモ膜や、 それを外から包んで物理的な強度を与える厚い硬膜と違い、 薄く柔らかい軟膜は神経組織にぴったり張りつき、 脊髄表面全体を覆っている。 軟膜は、 脊髄に分布する血管の表面を同じく包みこむことで、 神経細胞と血管が直に接しないようにしている。 これは血液が直接ニューロンに接触すると、 血中に含まれる化学物質が神経系のはたらきに影響してしまうためである。

2.2 脊髄の構造

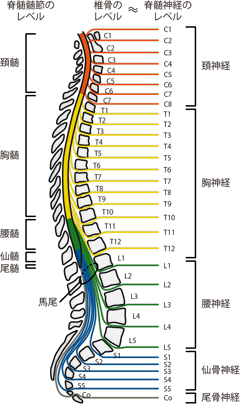

それでは脊髄自体の構造についてみていこう。 脊髄は外見上は区切りのない細長い器官であるが、 長軸方向の位置によっておおきく 頚髄 cervical segment・ 胸髄 thoracic segment・ 腰髄 lumbar segment・ 仙髄 sacral segment・ 尾髄 coccygeal segmentの5つのレベルに分けられている。 それぞれの部分はさらに細かい分節に分けられ、 ヒトでは頚髄から仙髄まであわせると全31個の 髄節 spinal segmentに分けられる(Figure 11)。 髄節は5つの大分類の頭文字と、 その髄節範囲のなかでの番号によって表わされる。 たとえば腰髄(lumbar)の上から3番目の髄節(第3腰髄)はL3となる。 ただし尾髄は1髄節のみしかないため、 番号なしでCoとだけ表記される。

このような脊髄髄節の範囲分けは、 その位置の脊髄から出る脊髄神経が、 どのレベルの椎間孔を通っているかによって規定される。 前述の第3腰髄(L3)の例でいえば、 この領域から出ていく脊髄神経が第3腰椎と第4腰椎のあいだをを通るからこそ、 その範囲の脊髄をL3と呼ぶわけだ。 このとき、より尾側において脊髄からでた脊髄神経の枝は、 必ずより尾側の椎間孔を通る。 すなわちある髄節由来の脊髄神経が、 順序を守らず、 自身より下の髄節由来の脊髄神経が通るよりさらに下の椎間孔を通って脊柱管を出ることはない。 これにより脊髄髄節の番号は、 途中で入れ替わったりすることなく、 吻尾方向に規則正しい昇順になっている。 ただし最初に書いたとおり、 脊髄自体は全長にわたって区切りなく連続した器官であって、 髄節のあいだに膜などの解剖学的な仕切りとなる構造があるわけではない。

脊髄は頚髄と腰髄の部分で太くなっている。 これをそれぞれ頚膨大 cervical enlargement・ 腰膨大 lumber enlargementと呼ぶ。 これらの膨大部には上肢・下肢を制御するため、 たくさんのニューロンが存在している。 また脊髄は腰膨大より下に行くにつれて先細り、 最終的に終糸 filum terminale と呼ばれる細い索状物となる。 この終糸を髄膜が包み込んだ構造を 尾骨靱帯 coccygeal ligamentという。 尾骨靱帯は仙骨や尾骨と癒合して、脊髄を長軸方向に張って支えている。

各髄節からは左右1対ずつの前根 ventral rootと 後根 dorsal rootが出る(Figure 10)。 前者は効果器へと伝えられる運動指令の通り道であり、 後者は末梢や内臓で受容された感覚情報の通り道である。 後根には後根神経節 dorsal root ganglion (脊髄神経節 spinal ganglion) と呼ばれるふくらみがあり、 ここには感覚ニューロンの細胞体が存在している。 脊髄におけるこうした細胞レベルの構造については、次節で説明する。

いずれにしろ脊髄では、 このように遠心性・求心性の線維が前根・後根というかたちできちんと分離して出入りする。 しかしこの前根と後根はすぐに合流し、 左右1本ずつになって椎間孔から脊柱管を出る。 正確にいえば、 椎間孔を通る段階で混合性(遠心性も求心性も含んでいる状態)となったこの神経線維をはじめて 脊髄神経 spinal nerveと呼ぶ。 よって定義上、 計31対の脊髄神経(脊髄に由来する末梢神経) はすべて混合性神経に分類されることになる。 またさきほどから迂闊に「髄節から脊髄神経が出る云々」という表現をとってきたが、 解剖構造としての細部にこだわるなら、 脊髄の各髄節から出ているのは左右計4本の前根と後根である。 混合性線維である脊髄神経が直接脊髄から生えているわけではない。 とはいえ機能的なレベルでの議論をする場合には、 そうした細部にこだわらず 「脊髄から脊髄神経が出る」という表現がとられる。

脊髄は脊柱管内部にすっぽりおさめられているため、 必然的にその全長は脊柱よりも短い。 というよりも、じつのところ脊髄は脊柱よりもかなり短く、 椎骨のレベルでいえば第1–2腰椎のあたりまでしかない。 この位置よりも尾側の脊柱管内には、 もはや脊髄の本体はないものの、 まだ通るべき椎間孔のレベルまで降りきれていない脊髄神経が束になって通っている。 この構造は馬の尾に似ているので 馬尾 cauda equinaと呼ばれている(Figure 11)。

コラム2: 脊髄と骨髄

「脊髄」はニュースや新聞などでもときどき見かける単語で、 解剖学用語のなかではまだ身近な存在だと思う。 一方、似たような語感の「骨髄」という単語もあり、 こちらも移植やら何やらと耳にすることのあることばだろう。 「馬鹿にするのも大概にしろ」という声が聞こえてきそうな気がするが、 いちおう本解説文は超初心者向けを銘打ったものなので、 両者の違いについて確認しておく。 馬鹿にされるのが嫌いな諸兄は、 遠慮なく次項までとばしていただきたい。

脊髄についてはここまで説明してきたとおりなので、 繰り返す必要もないだろう。 端的にいえば脊髄とは、 背骨のなかに格納された細長い神経組織である。 一方骨髄は神経系ではなく、 骨の内部に存在する骨組織の一部である。 おなじ「ほねのなか」といっても、 脊髄は「骨によって形成されたトンネル状の構造のなか」におさめられているのに対し、 骨髄は「骨そのものの内部」の組織だ。

そもそも「髄」という漢字は 「ものごとの中心・芯」という意味をもっている。 「葦の髄から天覗く」ということわざがあるが、 この場合の髄は、 ストロー状になった草の茎の中心部のことを指している。 動物の骨においては、 その中心部分が中空ではなく造血組織になっており、 それを骨髄というわけだ。 一方で神経解剖において、 髄は中枢神経系を指す意味で用いられている。 髄膜は「(中枢神経系たる)脳・脊髄を包む膜構造」のことだし、 脳自体についても、 わざわざ髄をつけて「脳髄」といったりする。 これは中枢神経系が、 人体の芯を成す骨格構造のさらに内部の中心部分に、 厳重に保護されている様子に由来したものと想像できる。 (確信はないので詳しいかたはぜひ教えてください。)

このように脊髄と骨髄はまったく違うものを指す用語である。 ひとたび意味を知ってしまえば、 両者は混同しようのないほど別のものなので、 「間違えないように注意してくださいね」などというのも馬鹿馬鹿しい。 冒頭で、 馬鹿にされるのが嫌なら本項は読みとばすようお願いしたが、 ここまで読んでくれた奇特な皆さんであっても、 再びこの項を読むことはないだろう。 とはいえ髄という漢字表記については、 普段用語として何気なく使っているが、 たまにこうしてその由来などを考えてみるのもおもしろいものだ。

ちなみに神経科学のなかでも、 グリア細胞がニューロンの軸索の絶縁のためにつくる鞘状構造を髄鞘といい、 ここでも髄という漢字が登場する。 この場合の髄は、 鞘に守られた芯の部分にあたる軸索のことを指していると思われ、 中枢神経系の意味ではない。 実際、 中枢神経系においてはオリゴデンドロサイトが、 末梢神経系においてシュワン細胞がミエリン性の鞘をつくるが、 これらは中枢・末梢によらずいずれも髄鞘と呼ばれる。

2.3 脊髄の断面

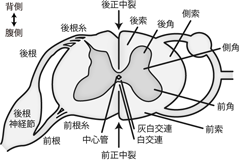

脊髄を水平に切ると、Figure 12のようになっている。 真ん中に前後から入った「切れ込み」を、 前正中裂 anterior median fissure・ 後正中溝 posterior median sulcusという。 また中心部には中心管 central canalという空洞が存在する。 この中心管は脳脊髄液で満たされており、 後述する脳の第四脳室とつながっている。

Figure 12を見ると、 脊髄には表面の白っぽい領域と、 内部の灰色がかった領域とがあるのがわかる。 灰色の部分を灰白質 gray matter、 白い部分を白質 white matterという。 灰白質には神経系を構成するニューロンの細胞体や、 ニューロンを支持したり栄養したりするグリア細胞がつまっている。 一方で白質には、ニューロンの軸索が通っている。 有髄線維の髄鞘は脂質に富むため、 軸索が大量に通る部分は白っぽくみえるのである。

灰白質は水平断面では蝶のようなかたちに見える。 このうち腹側の部分を前角 anterior horn、 背側の部分を後角 posterior hornといい、 横にすこし飛び出た部分を側角 lateral hornという。 「角」の替わりに「柱」ということばを用いて、 前柱 anterior column・ 側柱 lateral column・ 後柱 posterior columnとも表記する。 また前角・側角・後角に対して、 それを取り囲む位置にある周囲の白質領域をそれぞれ 前索 anterior funiculus・ 側索 lateral funiculus・ 後索 posterior funiculusという。

2.4 脊髄断面の細胞構築

前項では脊髄断面各部のおおまかな区分けを説明した。 本項では、これらの部分のうちどこにどのようなニューロンが存在し、 その軸索がどこを通っているのかという、 より詳細な細胞レベルの構造を学習しよう。

神経系は筋に運動指令を送り、常に全身の筋の活動状態を調節している。 運動指令は運動神経(遠心性の末梢神経線維) によって中枢神経系から末梢の筋組織まで伝えられる。 この運動発現の最末端部、 すなわち神経系のアンカーとして効果器へといたるニューロンのことを 運動ニューロン motor neuron (motoneuron)と呼ぶ。 運動ニューロンの細胞体は脊髄の前角に存在し、 末梢の筋に向かって軸索を伸ばす。 この軸索は前根を通って脊髄を出て、 最終的には筋細胞へとシナプスをつくっている(Figure 13下)。 これが前節で前根を「運動指令の通り道」といった理由である。 すなわち前根とは、脊髄を出たばかりの運動ニューロンの軸索の束である。

同様に感覚神経(求心性の末梢神経線維)を構成する神経細胞を 感覚ニューロン sensory neuronと呼ぶ。 そしてこの感覚ニューロンの軸索は、後根を通って中枢神経系へと入り、 後角にいる次のニューロンへとシナプスによって連絡している(Figure 13上)。 感覚ニューロンの細胞体は、 末梢の受容器から中枢神経系にいたる途中の後根神経節に存在する。 これは感覚ニューロンが、 軸索の途中に細胞体がある変わった形をしているからである。

このように脊髄の断面においては、運動と感覚の機能が それぞれ前角と後角(およびそこから出る前根と後根)に分離している。 この脊髄の背腹軸における感覚・運動機能分離を、 発見者にちなんで ベル・マジャンディの法則 Bell-Magendie lawという。 (法則とはいうものの、 実際は「なぜかしらこうなっている」という近代医学初期の経験的発見である。)

運動ニューロンの細胞体は脊髄内に存在するが、 そこから出た軸索は前根を通り末梢神経として脊柱管を飛び出し、 筋肉の筋細胞や腺を構築する分泌細胞へとシナプスをつくる。 よって運動ニューロンが活動すると、 活動電位が軸索を伝搬して効果器へと到り、 そこでシナプス伝達が起こって効果器の細胞を活動させる。 この末梢遠心路は、 単一のニューロンの軸索によって構成されている。 (自律神経系における例外は後述。) これはよく考えてみればすごいことだ。 たとえばいま足の指をもぞもぞ動かしてみよう。 その足先の指の筋の収縮は、 腰あたりの脊髄内に居を構える運動ニューロンが、 中継にだれかをはさむことなく、 自分がぐーっとのばした「手(軸索)」をつかって刺激することで実現されたものだ。 もちろん実際の数としては多数の運動ニューロンが関わってはいるが、 それにしてもこの長い距離をつなぐケーブルの実態が、 個々の細胞の一部が伸び出した細く頼りない軸索だということの驚きをいま一度噛みしめてほしい。 顕微鏡でなければ見えないような微小な存在である細胞が、 その細胞膜の一部を細長く突出させ、 何十センチも離れた場所の筋を駆動するという機能をしっかりこなしているのだ。 感覚ニューロンについても同様だ。 感覚ニューロンは後根神経節に存在し、 軸索の途中のわき道に細胞体が避けたような特殊な形態をしているが、 やはり末梢から脊髄までが1細胞の軸索で直結されていることに違いはない。 足の指を動かしたときに感じたそのつま先の感覚は、 指関節に存在する感覚受容器が検知した関節角の情報が、 感覚ニューロンの細い軸索を通じて中枢へと伝えられたからこそ知覚されたものなのだ。

機能系の解説(を書く時間が将来あれば、その文章)において詳しく取りあげるが、 たとえば脳の灰白質においては、 さまざまな役割をもつニューロンが1mm立方あたり何万個という数で集まり、 それらが網状に連絡しあう複雑なネットワークがつくられている。 しかし一方でいまみたように、 末梢神経系の経路は驚くほど少数の役者で構成され、 たった1細胞で何十センチという距離を一足飛びに進んだりする。 この対照的な複雑性とシンプルさの違いは、 情報を積極的に加工・処理することと、 情報を損失なく効率的に伝えることという機能的な違いに起因するものだとみなせよう。 神経系はこうした異なるネットワーク構造を適材適所で使い分け、 必要とされる生体機能を達成しているのである。

2.5 脊髄神経と神経叢

脊髄神経の解剖についてあと少し説明しよう。 脊髄から末梢へとたどる方向でみていくと、 脊髄腹側からは前根が、 脊髄背側からは後根が(実際には後根の線維は求心性なのだけど、みかけの解剖構造上)出る。 それらは1本に束ねられて脊髄神経となり、 脊柱管を出ていくのだった。 ただし後根には感覚ニューロンの細胞体の居場所である後根神経節があり、 これは肉眼解剖でわかるほどはっきりとした神経線維の隆起である。 後根神経節は、 ちょうど線維が椎間孔を通り抜けるあたりにあるか、 あるいは脊柱の外側から椎間孔にぴったりはまるようなかたちにおさまっていることが多い。 そして後根神経節のすぐ末梢側の地点で、やっと前根と後根が吻合している。 よって正確を期すのならば、 脊髄から出た前根と後根は、 合流する前に自分が通る椎間孔のレベルまでおのおの脊柱管内を下行し、 椎間孔をくぐり抜ける直前で後根に隆起ができるとともに、 1本の脊髄神経に束ねられるかたちになっている。 このあたりの実構造は「前・後根があわさって脊髄神経になって椎間孔を通る」 という表現だけでは把握しづらいかもしれない。

ともあれ脊髄に出入りする運動・感覚神経線維は、 椎間孔を出るにあたり、 いったん吻合して混合性の線維となる。 しかしこうして合流した脊髄神経は、 脊柱管を出た直後にふたたび分枝する。 わかれた線維のうち、 腹側に向かうものを前枝 ventral ramus、 背側に向かうものを後枝 dorsal ramusという。 後枝を通るのは、体幹背部の皮膚から感覚を伝える感覚ニューロンの軸索と、 同領域の筋を支配する運動ニューロンの軸索である。 それに対して前枝には、 四肢や体幹腹側部の皮膚につながる感覚ニューロンの軸索や、 四肢の骨格筋を制御するための運動ニューロンの軸索などが通っている。 前枝には四肢に関わる線維も含まれることから、 前枝と後枝では圧倒的に前枝が太い。 感覚・運動が背腹で分離していた前根・後根と違い、 前枝・後枝はこれから線維が向かう体部位の背腹に沿った分枝といえる。 感覚も運動も含め、 身体の前(腹側)のほうの神経支配を担うのが脊髄前枝である。

脊髄神経の前枝は、 上下の隣接する「おとなり」の前枝と吻合・分枝を繰り返して入り組んだ構造を形成する。 これは後枝と比べ、 脊髄神経前枝には四肢の運動制御をはじめとする多様な成分が混在して含まれており、 その後線維が向かう体部位や機能によって、 実際に末梢へと向かう前に配線を整理する必要があるためだ。 このような複雑に分枝した網目状の末梢神経構造を 神経叢 nerve plexusという。 (とはいったものの、筆者としても 「そんな交通整理、枝としてわかれ出る前に脊髄内でやっておけよ」 と思わないでもない。 ときとして無駄が多く、 医学部生への嫌がらせとしか思えない不合理な複雑さをみせるのが生体の神秘である。)

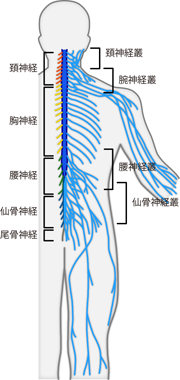

脊髄神経がつくる主要な神経叢と、 それを構成する脊髄神経前枝のおおよそのレベルは、 頚神経叢 cervical plexus(C1–C4)・ 腕神経叢 brachial plexus(C5–T1)・ 腰神経叢 lumbar plexus(T12–L4)・ 仙骨神経叢 sacral plexus(L5–S4) となる(Figure 14)。 とはいえ、これらを盲目的に暗記するのは不毛だし苦行であろう。 また神経叢は単に「末梢神経の網目状の構造」の総称なので、 脊髄から出た直後に位置するものに限らなければ、 臓器の周辺に張り巡らされた胃神経叢や肝神経叢など多種が存在するし、 個人差も多い。 よって神経叢を網羅的に暗記しようとしたら、 上記のものだけでは足りない。 これは本解説の範囲を越えてしまうので、 ここでは各神経叢とそのおおまかな機能を列挙するのみにとどめた(Table 2)。

| 神経叢 | 髄節レベル | 機能 |

| 頚神経叢 | C1 – C5 | 横隔膜、舌骨下筋群 |

| 頚・肩・胸上部皮膚 | ||

| 腕神経叢 | C5 – T1 | 上肢筋・皮膚 |

| (胸神経前枝は神経叢をつくらない) | ||

| 腰神経叢 | T12 – L4 | 腹・大腿の筋・皮膚 |

| 仙骨神経叢 | L4 – S4 | 大腿・下腿・陰部筋 |

| 下肢・陰部皮膚 | ||

ちなみにちょっとだけ触れておくと、 脊髄神経のつくる神経叢のうち、 腕神経叢は上肢の、 腰神経叢および仙骨神経叢は下肢の感覚や運動制御に関与するため、 臨床上重要である。 たとえば神経痛でよく耳にする坐骨神経は、 仙骨神経叢内のひとつの分枝の名称だ。 (ただし坐骨神経痛は多岐にわたる症状の総称であり、 実際には坐骨神経の圧迫損傷以外でも起こる。) また交通事故などで腕神経叢が損傷されたとき、 神経叢内のどの枝が損傷されたかによって、 その分枝が担当する上肢領域にだけ感覚障害や麻痺が生じる。 よって正しい診断や処置のためには、 複雑に入り組んだ神経叢の分枝とその神経支配を正確に把握しておく必要がある。

2.6 自律神経の運動ニューロン

自律神経とは、 内臓や腺器官への運動出力を伝えたり、 それらからの感覚情報を中枢へ伝えたりする役割を担う末梢神経であった。 内臓機能に関与する自律神経の線維は脳からも脊髄からも出ているが、 これらの神経はとくにその遠心性線維において、 一般的な体性神経の支配とは異なる特徴を有している。 本節では脊髄から出る運動性自律神経についてみていこう。

脊髄神経のうち内臓性の線維を含むのは、 T1–L2(第1胸髄–第2腰髄)とS2–S4(第2仙髄–第4仙髄) の限られた髄節に由来するものだけである。 このレベルの髄節の側角には、 平滑筋・内臓や腺を調節するための自律神経の運動ニューロンが存在する。この内臓性運動ニューロンの軸索は、 体性運動ニューロン(骨格筋に運動指令を送るニューロン) とおなじく前根を通って脊髄を出る。 そして前根は後根と合流し、脊髄神経となって脊柱管を出ていく。

しかし内臓性運動ニューロンの軸索は体性運動ニューロンと違い、 脊柱管を出たあと直接効果器まで伸びているわけではない。 自律神経の運動ニューロンは、 ほとんどの場合、 効果器に到達するまでの間に 自律神経節 autonomic ganglion と呼ばれる構造で途中下車する。 脊髄から自律神経節までを担当したニューロンは、 そこにいる次のニューロンにシナプスをつくりバトンタッチする。 バトンを渡されたニューロンは自律神経節から軸索を伸ばし、 効果器(平滑筋や腺)に到達してそのはたらきを調節する。

このように自律神経の運動経路には、 脊髄を出て効果器に到達するまでに、 自律神経節を挟んで通常2つのニューロンが関わっている。 そこで自律神経節より前を担当するニューロンを 節前ニューロン preganglionic neuron、 自律神経節以降を担当するニューロンを 節後ニューロン postganglionic neuronと呼ぶ。 また節前ニューロン・節後ニューロンの軸索がつくる神経線維は、 それぞれ節前線維 preganglionic fiber・ 節後線維 postganglionic fiberと呼ばれる。 節前ニューロンは直接効果器までは達していないが、 節前・節後ニューロンは、分類上どちらも運動ニューロンとみなす場合が多い。 これは「末梢神経の遠心性線維を構成するニューロン」という運動ニューロンの定義と矛盾しない。 節前・節後ニューロンの軸索はともに、 節前・節後線維という末梢神経の遠心性線維を構成しているからである。

解剖構造としては、 内臓性の末梢神経線維は、 脊髄神経が脊柱管を出た直後に体性線維から分離する。 基本的には、脊髄神経が前枝と後枝にわかれるのとほぼ同時に、 自律神経線維が分離すると考えてよく、 分離した自律神経線維はすぐに自律神経節をつくる。 すなわち脊柱管を出た脊髄神経は、 腹側体幹や四肢をカバーする体性線維である太い前枝、 背側体幹をカバーする体性線維である細い後枝、 そして自律神経の節前線維という3つにわかれる。わかれたあと、 自律神経節までのわずかの区間の線維が節前線維、 その後シナプスを経て、 自律神経節から出て効果器まで伸びていく線維が節後線維である。 ただし、 脊髄神経がまず前枝と後枝とにわかれ、 その後、 前枝から内臓性の線維が分離するとする教科書もある。 (内臓は脊椎からみて腹側にあるので、 内臓を標的とする線維は強いていえば前枝に含まれるのが自然である。) このあたりの末梢線維の分枝の順序は、 髄節のレベルによっても異なり、 神経叢の構造と同様個人差も多いため、 一概にはいえない。

このように内臓機能をつかさどる自律神経の神経支配は、 解剖構造としてもニューロンレベルの組織学的構造としても、 やや手が込んでいて独特な部分がある。 また、 体性運動線維における効果器の制御機序は全身のどこの筋でも大差ないが、 自律神経においては制御すべき臓器が千差万別である。 そのため自律神経系の解説に踏み込みすぎると、 どうしても専門的な細かい説明になってしまう。 本解説文はあくまで神経解剖の基礎を目的としたものなので、 そうした詳細は今後の(あるかもしれない)各論の機会に譲ることにして、 自律神経についてはこの程度の初歩の初歩にとどめておきたい。

@kanri_ninjin

@kanri_ninjin

イクナイ! 581

イクナイ! 581