第35回 日本神経科学大会(2012)の記録

2012年の神経科学学会に参加した際の記録です。見聞きしたことを忘れないための、至極個人的なメモです。

理解不足や間違え等もあるかとおもいますので、悪しからず。

発表者が複数いる場合、ファーストとラスト、あるいはラストに準ずるひと2~3人だけ表記します。

(みやすさの優先のため。)

アスタリスクつきのポスターは、自分でちょろっと読んだだけのヤツ。

アスタリスクなしは、ちゃんと発表者に説明してもらったヤツです。

基本情報

会場は名古屋国際会議場。2009年と同じ場所ですね。

大会長は名古屋大の貝淵弘三先生。

今大会より、プログラム冊子の送付すらなくなり。

事前に送られてくるのは、白紙のネームカードとプログラム引換券のみ。

大会会場にて、その引換券と交換で冊子をもらえるシステムになりました。

まあ合理的なのはわかるけど…。

事前に冊子にいろいろ書き込んどくとかできなくて不便。

(´д`)

それから、今年から大会が本格的な4日間スケジュールになりました。

まあ、いちおう去年も4日間だったとはいえ。

アレは初日が夕方の講演のみっていう、意味不明構成だったけど。

今年は、1日目の朝イチから4日目の18時までのミッチリ。

ま、ホントに4日間キツキツだったかというと、そうでもなくて。

いちおうシンポジウムなんかは全日にばらけているんだけど。

口頭発表が多かったり、中日の3日目はポスター数半分だったり。

とくにわれわれ認知屋には、2日目と3日目がえらい不作で。

必ずしも「充実の4日間」ではなかったのですが。

来年からもずっと4日間安定でいくのだろうか…。

しかも来年は、3学会合同大会の年だしね。

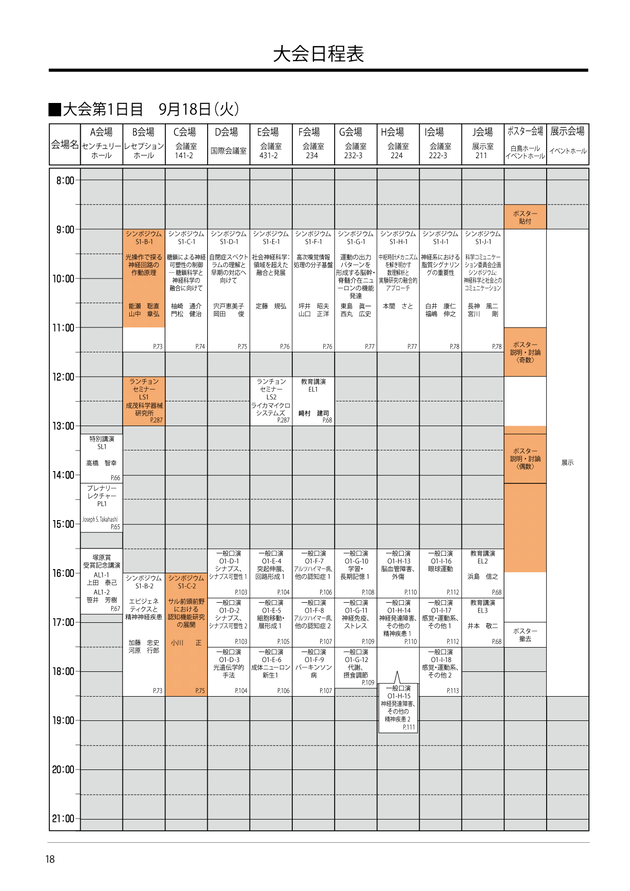

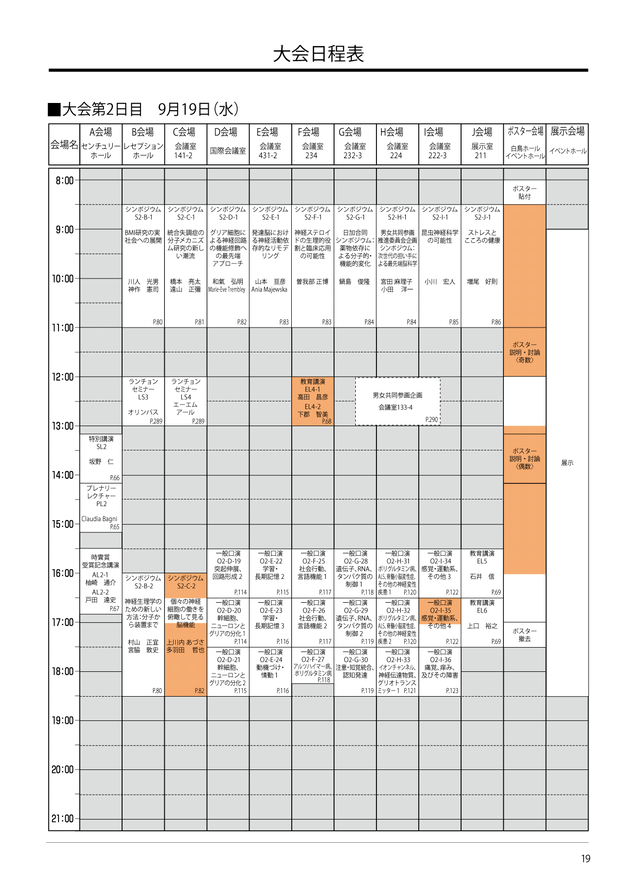

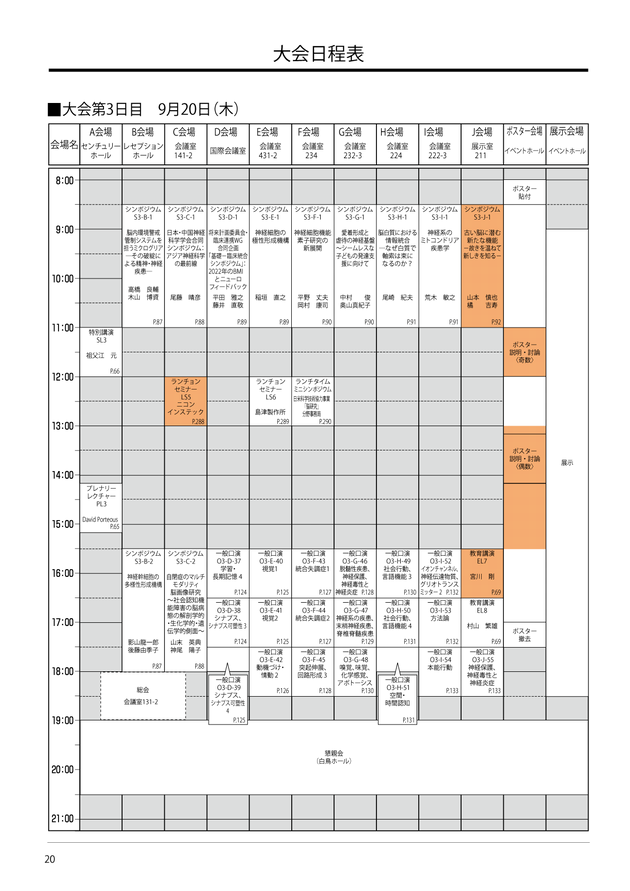

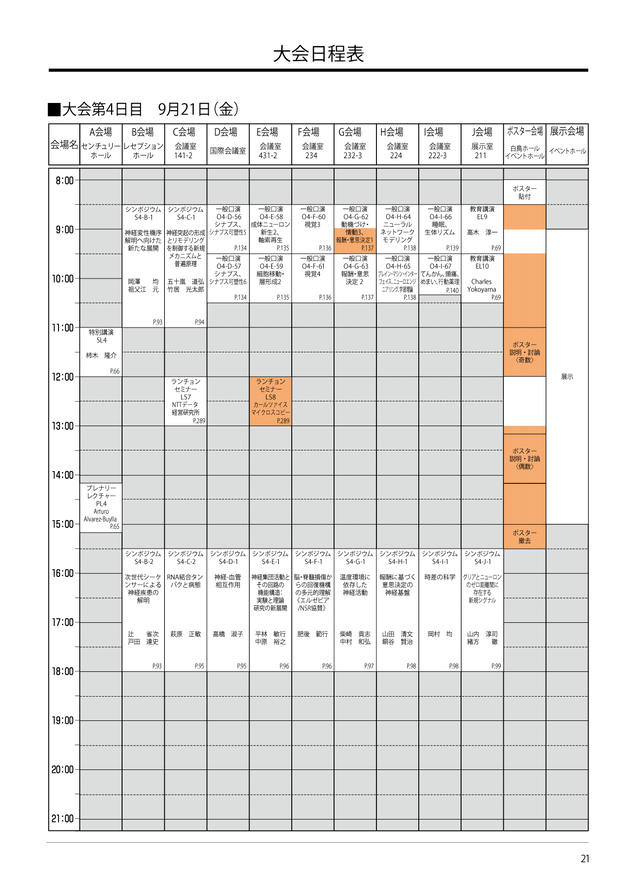

スケジュール

4日間のあたしの動き。トーク

1日目(2012.09.18)

S1-B-1 光操作で探る神経回路の作動原理能瀬 聡直, 山中 章弘

おもに嗅球のイメージングのハナシだった。

嗅覚をつかった行動課題とかでもなく。

「感覚生理学」的な。

うーむ。

しょうがないので、4人目の山中章弘先生まで聞いて、出てきてしまいました。

なぜか初日だけ、シンポが11:30までやってて。

午前のポスターコアタイムにかぶってたもんで。

岡野 栄之

前大会長の大隅先生がチェアで。

講演本体は、慶応の岡野先生。

マーモセットの遺伝子改変技術など、たいへん興味深い内容だった。

いまのところ、マーモの遺伝学は病理学のほうへ進んでいるカンジで。

それは間違いではないとおもうんだけど。

方法論が一般的になれば、認知神経科学にもいろんな貢献があるとおもう。

神経疾患の中間表現型のなかには、いろんな認知機能が含まれるからね。

それにしても、岡野先生のトークはいつもおもしろいなぁ。

いろんな実験結果をつぎつぎと明解に説明されるので。

小川 正, Jonathan D. Wallis, 船橋 新太郎

…だったんだけど、なんというか結構ビミョーだった。

小川先生と辻本先生のトークは、内容としては明解でよかったんですが。

いかんせん、いままで何度も聞いたことのあるデータだったから。

とくにあらたな感想もなく。

星先生とJonathan Wallisは、なかなかおもしろかったけど…。

最後の船橋先生は、対連合課題の説明とかまったくしてないうちから

けっこうな数のひとが席を立ってて、いたたまれないカンジだった。

やっぱ認知屋は、

それ抜きで課題とかニューロン活動とか説明されても、何がいいたいのかサッパリ。

自分は気をつけようと、改めておもった次第です。

2日目(2012.09.19)

EL4 教育講演4高田 昌彦, 下郡 智美

なかなかどうして面白そうなのが多かったのですが。

いかんせん、別のシンポとぶつかってしまうものも多く。

このEL4は昼食時間にやってたので、ランチョンは捨てて聞きにいきました。

高田先生は、順向性・逆向性のウイルスベクタをもちいた遺伝子導入のハナシ。

投射先と投射元からウイルスをいれて、特定の回路にだけ遺伝子を発現させる。

2人目の下郡先生は、いつものin uteroのハナシ。

どちらも、現在の認知神経科学において欠かせない技術なワケですが。

現時点でのあたしの立場としては、前者のほうが現実味をもって重要かなぁ。

ある程度ラインが確立してしまえば、in uteroする必要もなくなっちゃうしね。

致死性変異なら別だけど、認知屋はそういう遺伝子は対象にしないし。

永雄 総一

そこで、同研究室の木村さんがオーラルで出してるとお聞きしたので。

聞きにいってきました。

木村さんはセッションの2人目でしたが。

1人目の五十嵐さんも、以前ポスターを説明していただいたことがあったので。

このお二方のトコだけ。

五十嵐さんは、前に聞いたのより少し解析が進んだ印象かな。

磯村先生のデータのLFP解析のハナシ。

細胞種および層ごとに、スパイクとLFPの位相ロックを調べておられるんだけど。

やっぱそれがどう運動に関係しているかは、ちとあたしには解釈つかないのよね…。

木村さんのほうは、おなじく頭固定ラットにレバー引きをさせるんだけど。

タイミングを外的に指示する条件と、ラットに自発的にさせる条件があって。

各条件間でのM1・M2細胞活動の比較。

まー失礼になってしまうかもしれませんが、みたカンジ

spike coincidenceをどうストーリーにつなげてくかがポイントになりそうな。

とくに内発性の運動企図って、オンセットがそろわないので。

(オフセットは運動でトリガすればそろうけど。)

運動準備と発現のシナリオにどうのってくるか、今後注目なカンジです。

そうそう、そういや会場に外山先生がいらっしゃって。

いつもの調子で厳しいツッコミをいれておられたのですが。

なんかご用事でもあったのか、木村さんに

恐ろしすぎるだろアレ…

村山 正宜, 宮脇 敦史

理研BSIの村山先生のシンポ。

個人的には、3人目のAlert Leeの発表が面白かった。

あたし、場所細胞のハナシはぜんぜん門外漢なんですが。

細胞内記録のデータから論理的に仮説を絞っていく過程が、すごくスマート。

ちなみに肝心の村山先生のトークは、ちょうど抜けてたので聞けませんでしたorz

3日目(2012.09.20)

S3-J-1 古い脳に潜む新たな機能-故きを温ねて新しきを知る-山本 慎也, 橘 吉寿

どうやらそういうことではないようで。

皮質下構造や小脳を対象としてはいるものの、あくまで認知屋な内容です。

というか、3人目の武井さん以外は眼球運動な課題。

まあご本人もおっしゃってたけど。

あの流れのなかで、ぽつんと脊髄っていうのは、なかなか異質なカンジでしたね。

muscle synergyのハナシも、あたしはなかなか楽しめましたけどね。

自分の研究と関係するのは、やっぱり最初と最後。

山本先生と橘先生の発表ですかね。

ようするに彦坂研ってことですが。

大木 研一

ランチョンが大木先生って、豪華にもほどがあるわけですが。

内容としては、「顕微鏡で何がみえるか」みたいなハナシのみで。

ご自身の研究に関する細かい説明とか、そういうのはほぼナシ。

ズコー。

宮川 剛

席全部埋まって、さらに立ち見多数という盛況ぶりでした。

ひとつひとつの行動課題も、もちろん面白いんですが。

それを数々の遺伝子改変マウスにやってきた、メタデータ的な研究の質量が圧巻で。

そのみちのエキスパートならではの説得力のある内容だった。

その一方で、行動データ解析において、なにに気をつけなければならないか。

種々の「ありがちな」混交要因や、それに対する対策など、実用的な内容も満載で。

まさに教育的な内容だとおもいました。

とくに、さまざまなマウスの行動課題に関して、どんな課題だろうが、

4日目(2012.09.21)

O4-G-62 動機づけ・情動 3、報酬・意思決定 1岡本 仁

多少は関係ありそうな、後ろ2人のかたのトコだけ。

しかし、1人目(セッションの3人目)の重宗さんというひとは、どうにも意味わからず。

なんぞグラフは出てくるんだけど。

どういうデータから主張をしてるのかが、わかりませんでした。

脳部位のハナシ以前に、行動データの解釈が意味不明。

2人目の山中航さんは、視床CM核という点以外は、一般的な報酬性意思決定。

なんというか

あたしが「基底核な意思決定業界のハナシ」をフォローしてないせいなんですが。

他の核との関係で、その活動がどういう意味をもつのか、ちとわからなかった。

市川 謙

講演者は、両方Zeissの社員のかたで。

顕微鏡のコマーシャルと、ソフトの使い方のみ。

すいません、そこまでの内容になっちゃうと、アタシは部外者です。

タダめし食っただけやんけorz

まあ、三次元構造再構築ソフトは、かなり興味深く聞いてたんですがね。

ちょうどいま、ボリュームレンダリングとか勉強してるので。

ポスター

1日目(2012.09.18)

P1-g05 サル視床下部外側野における不確かさのコーディング*則武 厚, 中村 加枝

P1-i01 経路探索課題中の前頭前野興奮性-抑制性バランスの時間発展

坂本 一寛, 虫明 元

迷路自体は画面に表示され、サルは手元のレバーかボタンかなんかで自機位置を操作。

神経活動の説明要因は、「最終的なゴール位置」と「初手の方向」の2要因。

波形からニューロンを錐体細胞と介在細胞にわけ、それぞれで解析。

反応に先立ち、興奮・抑制両タイプとも、発火頻度自体はあがっていく。

で、それにつづいて、条件間での発火頻度の差が生じはじめる。

ゴールの表現は、集団全体の動的活動状態でなされてるってことらしい。

松坂 義哉, 斎藤 雄太郎, 虫明 元

P1-i11 複数の場所を記憶するための神経機構

松嶋 藻乃, 田中 真樹

かわりに田中先生にご説明いただいた。

超ラッキー。

基本的には、2ヶ所の空間位置を覚えさせる記憶誘導性眼球運動課題。

手がかり刺激が2ヶ所にでて、両方の位置を覚えておく必要がある。

その刺激が同側に2個か対側に1個ずつかで、続く遅延期の活動が違う、というハナシ。

わたし自身の実験ともメチャメチャ関連してるので、今後にも超注目。

2日目(2012.09.19)

P2-a01 ヒト盲視被験者における視覚誘導性および記憶誘導性サッカード運動吉田 正俊, 雨宮 史織, 伊佐 正

盲視の協力者さんの眼球運動に関する報告。

生まれつきのV1性片側皮質盲で、物体弁別とかは不可なんだけど。

VGSもMGSもできる。

しかし刺激が存在する場合、サッケードがアンダーシュートする。

アンチサッケードにしても、VGSである限り同じ傾向。

でもMGSだとそれがなくなるという。

なんでだろ…不思議。

國松 淳, 田中 真樹

課題パフォーマンスに対する線条体へのドーパミン薬の効果を調べた実験。

注入はA20~25あたりということで、headとbodyのあいだあたり?

結果としては、D2拮抗薬だけタイミングを前倒しさせる、と。

Motor Control研究会のときにお聞きしたのと、ほぼ同じ結果のままかな?

中村先生の以前の研究とどう対応するのかが難しいし。

エラー率増加による強化率の違いの影響が気になるところだけど。

そのへんの改善は今後、とのこと。

菅生-宮本 康子, 河野 憲二

P2-e31 前頭皮質第5層における興奮・抑制性細胞間の結合特性*

森島 美絵子, 川口 泰雄

他の介在細胞との入出力関係を比較。

細かい比率とかはデータが増えればまた変わると思うので。

今後の論文での報告を要チェック。

小島 崇

ポスターのほうでは3名ぐらい名前が載ってて、ラストは渡辺正孝先生。

で、ちょうど渡辺先生がいらっしゃったので、説明していただいた。

ラッキー。

ようするに、ヒトでリタリン飲ませても、脳内のMPH濃度を直接は測れないので。

(PETとか手はなくはないが。)

サルのマイクロダイアリシスでやってみた、と。

基底核のほうでは、そこそこの量の投与でも細胞外DA濃度増加があるが。

5~10mg/kgという大量投与しないと、PFCでのDA増加は検出できない。

ただし、空間性WM課題やGo/No-Go課題の成績改善は少量投薬でもあるので。

PFCで明らかなDA増加が起きなくても、どっかで効いてるのは確か、と。

瀧田 正寿, 後藤 幸織

そのときのラットの行動を調べた、と。

1日目のDAや5HT濃度が、1~2日目の運動指標と相関してる、とのこと。

PFC屋は、やっぱDA系の仕事は気になるという雑談をしてたんだけど。

最近はダイアリシスも簡単になったとかおっしゃってたが、ホントだろうか…?

林 和子, 則武 厚, 中村 加枝

取り巻きがメチャメチャ多くて、ぜんぜん聞こえなかった。

超人気。

内容としては、複数の課題をつかって、行動と報酬価値の異なる状況をつくってやる。

報酬の軸は、ジュースかエアパフか。

行動の軸は、オペラントか古典的条件付けか。

んで、縫線核のニューロン活動を調べた、と。

なんとなくまだ「いろんなニューロンとれてきた」という段階な印象を受けたけど。

十分なデータベースが集まれば、もっといろいろみえてきて面白そう。

しかしコレ、課題条件たくさんあるから。

記録はえらいたいへんそうだな。

深堀 良二, 小林 和人

P2-j14 ラットは系列順序情報を想起したプランニング行動を示した*

石野 誠也, 櫻井 芳雄

次のノーズポークホールのLEDが点くから、系列覚えなくても反応はできるんだけど。

訓練により反応時間が短くなるので、実際にはラットは系列を覚えてる、と。

で、その横にたしか神経活動が載ってたとおもうんだけど。

今回、櫻井研のポスターが3枚くらい出てたもんだから。

果たしてそれがこの発表だったかどうか、記憶が定かでない。

なんか、特定の系列中にのみ発火する細胞とか。

系列の進行に伴い、なんとなく活動があがってく細胞とかがあって。

後者のタイプを

はて、このポスターだったかどうか…。

3日目(2012.09.20)

P3-a09 背外側線条体から投射する線条体淡蒼球路は聴覚弁別学習の正確な遂行を調節する*西澤 佳代, 小林 和人

P3-a32 二光子カルシウムイメージングのためのマウス仮想ナビゲーションシステム*

佐藤 正晃, 林 康紀

P3-a33 視覚刺激と聴覚刺激の時間弁別におけるサル前頭前野の神経細胞活動*

千葉 惇, 生塩 研一, 稲瀬 正彦

P3-a38 ラット海馬CA1におけるエラー試行時の局所脳波解析

西田 洋司, 高橋 宗良, Lauwereyns Johan

その間のCA1のLFPやスパイクを解析した研究。

課題関連の周波数解析に加え、シータ帯位相とスパイクとのロックの解析が面白い。

ポークホール選択性細胞は、preferred反応時に位相とのロックがうしろにズレていくが。

non-preferredなホールへの反応時には、それがない。

しかもその位相とのズレ方は、早期誤反応試行では急峻になるという。

高ガンマ帯とシータ帯にわけることによる、信号ソースの考察も興味深かった。

CA3性かentorhinal性かっていう。

まあ、entorhinalからの情報って、内容がなんでもアリすぎてよくわからないが。

そのへんは今後、ってとこでしょうか。

小林 靖, 松村 讓兒

化石人類のキャストから脳の発達を調べるとか、そういう目的性らしく。

その方法論を、原生霊長類で模索してるってことなのね。

しかし、化石なんていろんな侵食作用にさらされてるわけだから。

骨からの脳容積推定手法がどれだけ化石にも適用可能かは、ようわからん。

纐纈 大輔, 伊佐 正, 南部 篤

P3-c05 ヒゲ感覚システムにおける大脳皮質深部の遠距離投射ニューロンが形成する回路の構造と機能*

平井 大地, 古田 貴寛, 金子 武嗣

どれだけこの結果が一般化できるかってトコが、いつも疑問なんだよね。

もちろん丹念に投射先を調べるってのは、それはそれで重要だとおもうが。

10個以下みたいなサンプルサイズだと…ね。

井上 舞, 鈴木 崇之, 村山 正宜

そのときのS1の誘発応答をVSDでマッピングしたという報告。

なんでそもそも後肢でやろうとおもったのかが、ちょっと疑問だが…。

誘発応答もかなりひろく出てて、体性局在もわかりにくいし。

結局、ゆるーい手のひらの絵を、皮質上にマンガで描くぐらいのマップになっていた。

前肢とか、あるいはそれこそヒゲとかでやれば、もっと綺麗に出るのは明らかなんだが。

それはもうやられちゃってるから、残ってる後肢で、っていうことなのかな?

山口 健治, 高橋 晋, 櫻井 芳雄

その間の小脳プルキンエ細胞の活動を取ったという研究。

時間表現なので小脳というのはまあわかるんだけど。

DRL3秒とかの反応は、果たしてどのレベルの時間情報処理になるのか。

タイミング行動とか運動協調みたいなレベルなら、小脳でいいんだろうけど。

経時のようなintermediate timeに興味があるなら、皮質のほうがよくね?

課題関連応答も(いまのとこ)面白いのいなかったっていってたし。

どうでもいいが、発表者のひとと雑談してて。

生塩先生の実験のハナシしてたら、うしろに御本人がいらっしゃって超びびった(笑)

あちらは時間弁別課題なので、DRLとはみてるものがちょっと違うけどね。

橋本 光広, 平瀬 肇, 宮田 卓樹

制御はあたまに固定した通信装置を介して、ワイヤレス。

これで片側の皮質を刺激すると、それと逆側にマウスの進行方向を曲げられた、という。

バレル刺激してるんじゃないかという気もするんだけど、M1でいいのかな?

九鬼 敏伸, 八尾 寛, 虫明 元

で、stateごとに優位な周波数帯が違い、しかもそれがstate内で遷移していく。

そこで、ChR2発現マウスの皮質に光刺激で無理やり特定の周波数入力を行ない。

それによって人工的にstateを切り替えできるんだそうな。

あたしにはそれがどういう役に立つかイマイチわからないが、単純に面白い。

佐野 裕美, 小林 和人, 南部 篤

特定の投射ニューロンにだけChR2を発現させて刺激できたという実験。

こういうの、ホントいいですねー。

霊長類でもこういう方法論がどんどん発達してほしい。

回路機能を直接的に調べる意味で、桁外れに強力な手法だとおもうので。

4日目(2012.09.21)

P4-d16 高分解能MRIによるマーモセット大脳の脳溝形成の解析*澤田 和彦, 岡野 栄之

P4-f13 ラット感覚運動学習に対する強制応答動作の影響*

金子 秀和, 鈴木 慎也

その際、無理やりレバーをあげてリリース運動を誘発させる強制動作条件をつくってみたが。

学習にはマイナスにはたらいてしまったという結果。

発想としては、たぶん無誤学習みたいなハナシで。

正反応の経験を無理やりさせてやれば、学習を促進するだろう、ってことだとおもう。

なんでダメだったんだろうね。

やっぱ動物が随意的に反応する余地がないと、オペラント学習ができないってコトだろうか。

今水 寛, Nicolas Schweighofer

その運動学習過程を、30段階ぐらいの異なる時定数成分をもつstate modelで推定。

ついでにその間の脳活動から、責任部位を同定したという実験。

結果、早い成分は高次運動野や頭頂連合野の活動に帰され。

遅い成分になるにつれ、小脳性の寄与が強くなったということらしい。

あたしは門外漢なんで、詳しい計算過程はぜんぜんわからないが。

課題のつくりから解析までが理路整然としていて、すごくわかりやすかった。

石川 拓海, 阪口 豊

P4-f17 運動準備期間の脳活動を用いた誤差の予測*

大畑 龍, 今水 寛

指運動の誤差のでかい試行と小さい試行をとってきて、MEG信号から両条件を機械学習。

結果、運動前野の信号からの予測性がとくに強かった。

蔡 暢, 今水 寛

P4-f26 ニホンザル運動関連領野のフラビンタンパク蛍光イメージング

畑中 伸彦, 南部 篤

ただし、やはりduraをはさむとぜんぜん信号返ってこなかったんで。

duraを除去したうえからシリコン性の人工硬膜をあて。

そのあと浮腫などの急性反応をひととおり治療してからイメージングしたという。

ようやるな、そんなたいへんなこと。

結果的には、ボタン押し課題でかなりちゃんとした信号取れて。

内転-外転(内旋-外旋か?)の軸での皮質応答の差や。

同側運動時の高次運動野に限局した応答も取れた、と。

ただし、人工硬膜の内側に組織がはるせいで、やはりレコーディングの水準は低下するそうで。

4ヶ月くらい経つと、弱めの信号は検出がむずかしくなってくるとか。

鍋 知宏, 宮下 英三

P4-f31 ドーパミンD1受容体欠損およびドーパミンD2受容体欠損マウスの運動量の詳細解析*

佐藤 朝子, 笹岡 俊邦

P4-f33 運動の実行・非実行に関わるラット一次・二次運動野のマルチニューロン活動*

齊木 愛希子, 礒村 宜和

みにこないよう釘をさされたので、説明に立ってないときを見計らってこっそり読みにいった。

頭固定のラットにGo/No-Go課題を訓練し。

おなじ「引き」動作時の神経活動を比較。

さらにそれを、M1とM2間で比べてみたという研究。

とりあえずざっとみたカンジだと、あんまり皮質間で差はないのかな?

cross-correlationのほうも、一貫した面白い傾向ってのは出てないみたい。

multiで取ってると、やっぱ強みは細胞間相関の解析ができることだけど。

2細胞間だけでもいろんなパターンがあって、ストーリーまとめるのが難しいのよね。

各細胞のPSTH特性と細胞間の相関関係をどうまとめるか。

そのへんはこれからってカンジなんでしょうか。

それにしても、No-Go試行での一番重要なイベントは、やっぱNo-Goの瞬間だと思うんだけど。

そこの解析はもっと詳しくしなくていいのかな…?

運動条件をそろえて試行条件間比較をするってのは、まあわかるんだけどさ。

あと、No-Go時の運動をもうちょっと細かく解析するとか。

いろいろこれからの発展はありそうな。

坪 泰宏, 深井 朋樹

観察されたニューロンのISIヒストグラムの大半が、power lawだということから。

それを経過時間の表現とからめて議論したというものらしい。

あたしは数理詳しくないから、あまり細かいことはわからんくて…。

ISIヒストグラムとdensity functionは、どういう関係になるのかな?

発火率カーネルは後者のハナシだよね?

井上 雅仁, 内村 元昭, 北澤 茂

そのときの運動野ニューロンによるエラー表象を調べた実験。

面白いんだが、文章では視覚・非視覚エラーの違いを説明しづらいorz

樋脇 治, 石丸 尚之, 福田 浩士

50%の試行でストップシグナルを入れる。

そのストップの前後のいろんなタイミングで、運動野にTMSを打ったというもの。

結果、ストップ直前のTMSは運動抑制を助けるはたらきをし(発揮力の減少)。

逆にストップシグナル直後のTMSは運動抑制を阻害した(発揮力増加)。

TMSは丸形コイルで広範にうってるから、責任部位はハッキリしないが。

大脳縦裂でSMAに強く作用して、こういう結果になったんじゃないか、とのこと。

個人的に、ストップ試行が50%というのはかなり多いと思うので。

それについて質問したんだが。

ストップ試行の割合は結果に関係しないだろうとのことで。

う~ん…そうですかねぇ?

実際、RTバージョンでストップ試行率変えると、RT分布変わるんで。

それって、ストップの予測性に依存して、準備状態が違うってことでしょ。

だとしたら、TMSの影響がかわってもおかしくないとおもうんだけどなぁ。

たとえば、プラス-マイナス効果の切り替わりのタイムコースがかわるとか。

南 千尋, 三谷 章

P4-m12 視覚探索におけるサル後頭頂葉の目標刺激選別過程は刺激の明るさおよび目標刺激と妨害刺激の色の違いにより異なる影響を受ける

田中 智洋, 西田 知史, 小川 正

その活動増加の文脈依存性を調べた報告。

6肢のうちひとつだけ色が違うsingletonのVGSをサルに訓練し、LIPニューロンを記録。

このとき、手がかり刺激の色の全体的な明るさで2条件(light/dark)あり。

暗いほうがより難しい。

また各明るさ条件内で、さらに難しさの2条件(easy/difficult)があり。

ターゲットと妨害刺激のコントラストが小さいほうが難しい。

で、「lightのdifficult条件」と「darkのeasy条件」は、同程度の難易度となり。

運動出力たる反応時間では差がないのに。

ターゲット位置がRF内・外の試行間でのdifferentialな応答の潜時が異なる。

この活動がどういうことを意味してるのか、解釈はいろいろだとおもうが。

単純にこういう活動の差がでてくるっては、おもしろいね。

それにしても、なぜかポスターには、小川先生の名前しか載ってなかった気がするが。

これって先生がご自身で準備されたポスターなのかな?

西田 知史, 田中 智洋, 小川 正

singletonのVGSで、ターゲット位置がRFとnon-RFの試行の活動を比べるだけでなく。

ターゲットが存在しないキャッチ試行での活動も記録。

それを基準とすると、non-RF試行での活動は、ベースラインより下がった状態になってる。

つまり、他のポピュレーションから抑制されてる、という主張。

個人的には、そんなこと昔から知られてるじゃんとおもうし。

やるんならmultiで取ってcross-correlationとかやるべきな気がするけど。

あと、ポスター内容とは関係ないんですが。

こんな明らさまなとこで、無防備にポスター説明してもらってたりしたので。

まんまと小川先生にみつかって連行されましたorz

感想

まあとりあえずの感想として。4日間は長ぇ。

そんなにラボを開けちゃうと、正直実験がかなり痛手を食うんで。

(出張後のメンテと実験再稼働にかかる時間も含めて。)

はっきりいって、ご遠慮申し上げたいレベルです。

4日間になったからそのぶん内容が充実したかというと、そうでもなく。

どちらかというと、単純に濃度が薄まったカンジで。

みるべきポスターも聞くべきシンポもない空き時間が、けっこう多かった。

加えて、なんか今年は絶対量としても、シンポジウムが不作な年で。

あ、これはあくまで「あたしにとって」ですが。

自分が関係する分野のシンポが、ホント少なかった。

プレナリーと特別講演に関しては、なんと聞きたいのがひとつもないというありさま。

この業界全体がオワコンってことは、ないとおもうんだけどなぁ…。

とはいえ、ヒマが多いってのはわるいことばかりではなくて。

例年よりじっくりとポスターをまわれた気がします。

シンポの開始時間を気にしたりする必要がなかったからね。

いい加減、学会参加も慣れてきて、スケジューリングがマシになったとか。

説明をお願いするのがうまくなってきたとか。

そういう要因もあるかもしれないですが。

しかし、やっぱ自分のポスターのまわりが、一番聞きたい分野の発表なんで。

自分のヤツ説明してると、必然的にそれらをみにいけないってのは、変わりなく。

今年もかなり気になるポスターを、だいぶ見逃しました。

他の日にどんなにヒマがあろうとも、自分の発表日だけはずっと忙しいからね。

これは構造上の問題なんで、大会が何日間になろうと、カンケーないでしょう。

そこで、ふとおもったんだけど。

それを見越して、ちょっと違う分野で演題登録しとくってのも手ですね。

もちろん全然違う分野に出すわけにはいかないけど。

たとえば「注意・知覚統合」でなく「視覚」で出すとか。

吉田先生とかたいてい「視覚」だから、ボッチになることもないだろうし。

来年は、ちと一考に値するな…。

@kanri_ninjin

@kanri_ninjin

イクナイ! 581

イクナイ! 581